世の中には、会話のキャッチボールがうまくできない人がいるものです。

私の知人のひとりがまさにそうで、何度話しても振り回されてしまいます。こちらとしては「おまえ、何言ってんだ!」とツッコミたくなる場面の連続でした。

「要するに」と言ってまとまらない

知人はよく「要するにね」と切り出すのですが、そこから話がさらに広がっていくのです。

普通なら「要するに」で結論が出るはずなのに、むしろ混乱が増す。聞いている側としては「え、結局どういうこと?」と頭の中にクエスチョンマークが並びます。

まとめるつもりで散らかすのだから、聞き手のこちらは疲れてしまいます。

「逆に」と言って逆になっていない

さらに困るのが「逆に」という言葉。

「逆にさ…」と続けるのですが、内容を聞くと全然逆になっていません。しかも「逆に」を連発して、しまいには「逆に、逆に…」と逆の逆を繰り返す始末。

会話の論理はねじれ、まるで迷路に迷い込んだような気分になります。

横文字カタカナの乱発

そして極めつけは、横文字やカタカナ語のオンパレードです。

「アジェンダ」「コンセンサス」「シナジー」「クラウド」「DX」…。

まるで今覚えたばかりの流行りの言葉を、試験勉強の確認のように次々と繰り出してきます。

日本語で言えば一瞬で伝わることを、わざわざ難しいカタカナ語に変える。聞き手にとっては「で、結局何が言いたいの?」とモヤモヤするばかりです。

自慢プンプンの形相

こうした会話の背景には、知人の「俺は頭がいいんだぞ」という気持ちがにじみ出ています。

鼻の穴をおっぴろげ、自慢プンプンの形相で話す姿は迫力すらあります。

まるで「最新の知識を知っている俺を見よ!」というオーラを全身から放っているかのよう。

しかし、そのオーラが強すぎて、会話の中身はかえって空回りしているのです。

会話のキャッチボールが崩れる瞬間

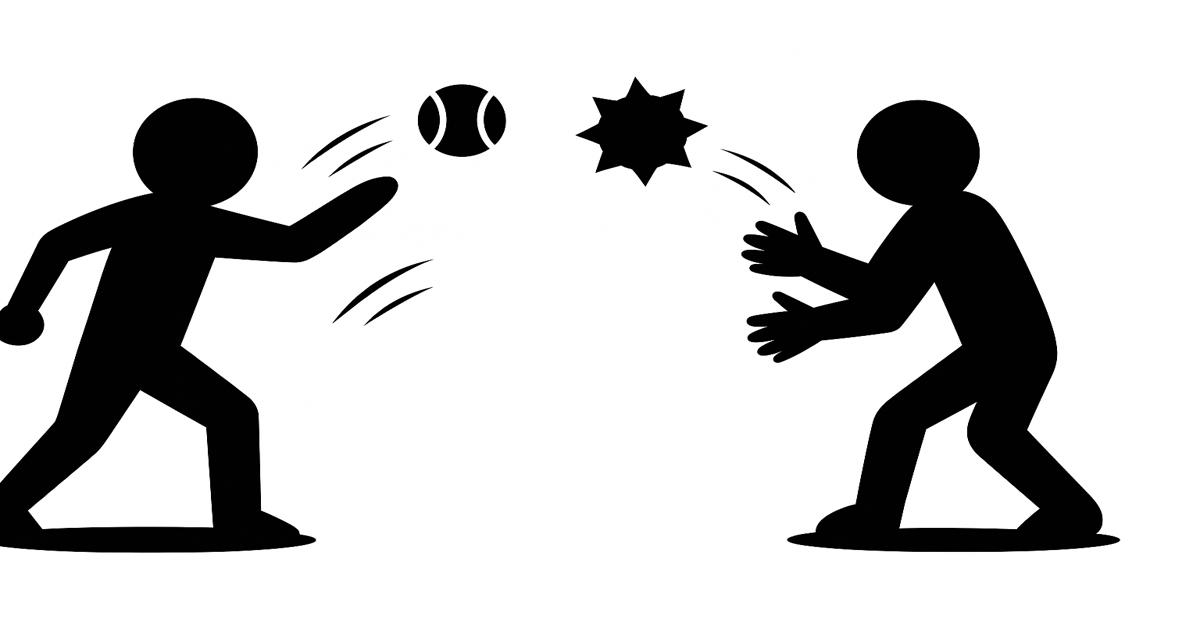

会話はキャッチボールに例えられることがよくあります。

こちらが投げたボールを受け取りやすい形で返すのが理想ですが、この知人のボールはまるでコントロールの悪いピッチャー。

- 「要するに」と言いながら広げる

- 「逆に」と言って逆じゃない

- 横文字を乱発して意味不明にする

- さらに自慢プンプンの形相で押し切る

キャッチする側は振り回されるばかりです。

受け止め方の工夫

とはいえ、知人にイライラしても仕方ありません。

私が学んだのは次のような工夫です。

- 聞き返して整理する

「つまり、こういうこと?」とシンプルに問い直す。 - 拾えないボールはスルー

無理に全部受け取らず、流せばいい。 - ユーモアで返す

「逆の逆って、もう正解じゃない?」と笑いに変える。

完璧な解決にはならなくても、自分が楽になる方法を選ぶのが大切だと思います。

まとめ

知人との会話に振り回されて、「おまえ何言ってんだ!」と心の中で叫ぶこともあります。

要約できない「要するに」、逆になっていない「逆に」、そして横文字カタカナの乱発。

そこに漂う「俺は頭がいいんだぞ」という自慢プンプンの空気。

でも、これは日常のちょっとした“あるある”なのかもしれません。

会話が噛み合わない人に出会ったときは、深刻に受け止めすぎず、ユーモアで受け流すのが一番だと感じています。

コメント