先日、フジテレビで放送された特別編『沈黙の艦隊 シーズン1 東京湾大海戦』を見ました。フィクションとはいえ、日米の緊張関係や「小さな誤解が戦争に発展しかねない危うさ」が描かれていて、思わず引き込まれました。そして画面を見ながら、ふと「現実の世界でもアメリカは政治や経済で同じように日本を追い詰めたことがあった」と思い出したのです。そう、それが1980年代に起きた「日米半導体摩擦」でした。

技術で世界を制した日本企業

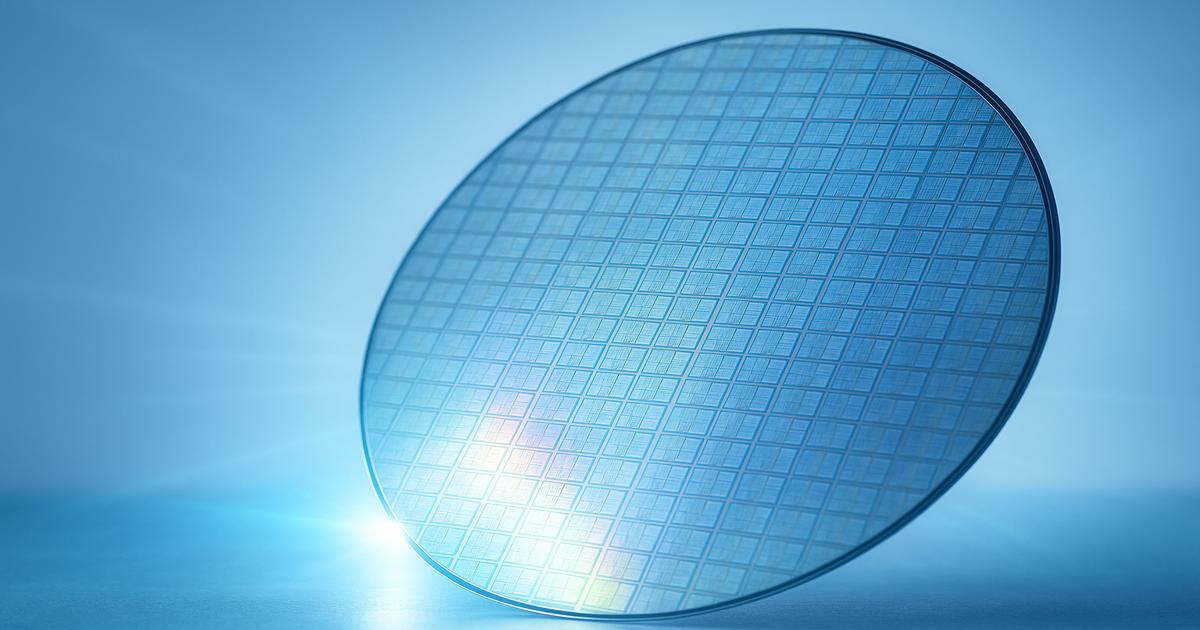

1980年代前半、日本の半導体産業は世界の頂点に立っていました。

NEC、東芝、日立、富士通、三菱電機といった総合電機メーカーがDRAM(メモリ)を中心に次々とヒット商品を生み出し、世界シェアは70%を超える時期もあったといいます。当時のアメリカ企業(インテル、モトローラ、テキサス・インスツルメンツなど)は日本勢の快進撃に押され、赤字に苦しんでいました。

日本国内でも「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という言葉が流行り、まるでこの勢いが永遠に続くかのような空気がありました。ところが、現実はそう甘くはありませんでした。

日米半導体協定という“政治の壁”

1986年、アメリカのレーガン政権は日本に対し強い圧力をかけました。米国半導体工業会(SIA)と政府が一体となり、「日本市場は閉鎖的で不公平だ」と批判。結果として結ばされたのが「日米半導体協定」です。

協定の内容は、日本にとって非常に厳しいものでした。

- 外国製半導体の日本市場シェアを20%以上にすること

- 日本企業の輸出価格を監視し、安売り(ダンピング)を禁止すること

つまり、技術や価格競争ではなく、政治によって日本の手足を縛る協定だったのです。これにより、日本の半導体メーカーは自由に販売できなくなり、競争力を急速に失いました。

経営者たちの苦渋

当時の経営陣にとって、これは屈辱以外の何ものでもありませんでした。

NECの関本忠弘社長、富士通の山本卓眞社長、日立の小林宏治理事長らは「技術で勝ったのに、なぜ売ってはいけないのか」と内心では強い悔しさを抱えていたといわれます。しかし政府(通産省)が国策として協定を受け入れた以上、企業は従うしかありませんでした。

新聞や業界紙には「アメリカの横暴」と書かれることもありましたが、国民の関心はそれほど高くなく、「安全保障で守ってもらっている以上、経済では譲歩も仕方ない」という空気が強かったのです。結果、日本の半導体は1980年代後半から急速にシェアを落とし、やがて韓国サムスン、台湾TSMCの台頭を許しました。

まとめ:技術で勝っても政治で負ける

『沈黙の艦隊』を見ながら、私は「小さなやり取りで戦争になるのか?」と感じました。同時に、1980年代の半導体摩擦を思い出し、「日本は戦争こそしなかったが、経済で完敗させられた」のだと考えさせられました。

技術では間違いなく勝っていた。けれど、政治という大きな力の前では企業も政府も逆らえなかった。

もしあの時、日米協定がなければ――NECや東芝が今のサムスンやインテルのように世界の覇者になっていたかもしれません。

次回は、この「潰された日本の半導体」が実は別の分野で世界を支えているという、もうひとつの側面について書いてみたいと思います。

📌 この記事のポイント

- 映画『沈黙の艦隊』はフィクションだが、現実のアメリカも日本に圧力をかけてきた

- 1986年「日米半導体協定」で日本の半導体産業は大打撃を受けた

- 技術で勝っても政治で負けた、という苦い歴史がある

コメント