1980年代、日米半導体摩擦によって日本の半導体産業は大きな打撃を受けました。前回書いたように、NECや東芝などが世界シェアの頂点から引きずり下ろされ、DRAMやCPUといった「表舞台」での主役の座はサムスンやインテルに取って代わられました。

しかし、ここで誤解してはいけないのは「日本の技術は消えてしまった」というイメージです。実際には、日本は完成品の覇権を失ったものの、産業を根本から支える“縁の下の力持ち”の分野で強さを発揮し続けています。今回は、その“隠れた勝者”を振り返ってみます。

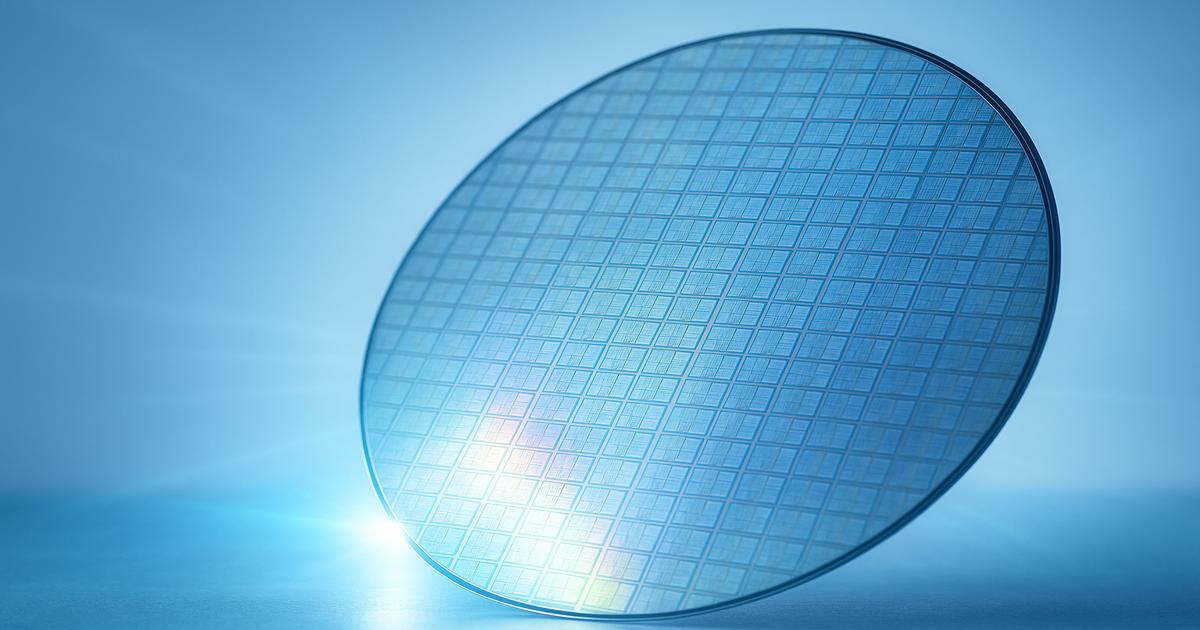

素材分野:世界が依存する日本製

半導体の土台となる シリコンウエハー。世界の約6割を供給しているのが信越化学工業やSUMCOといった日本企業です。スマホやPC、自動車、AIサーバー――どんな半導体も、まずは日本製のウエハーから始まっているのです。

さらに、微細な回路を描くために欠かせない フォトレジスト(感光材) では東京応化工業やJSRが世界トップ。EUV(極端紫外線)リソグラフィーに対応できるのは、ほぼ日本と一部の海外メーカーだけ。つまり「最先端の半導体を作れるかどうか」は、日本企業の材料供給力にかかっていると言っても過言ではありません。

製造装置分野:東京エレクトロンとディスコの存在感

完成品を大量生産するには製造装置が必要です。この分野で世界2位の規模を持つのが 東京エレクトロン(TEL)。成膜やエッチングなど、半導体製造工程の要を担い、グローバル市場で高いシェアを確立しています。

また、半導体を切断・研磨する装置で世界シェア7割以上を握るのが ディスコ。小さな部品を高精度で加工する技術力は他社の追随を許さず、「なくてはならない存在」として世界中のファウンドリから頼られています。

電子部品分野:スマホから家電、自動車まで

「半導体そのもの」ではなく、その周りを固める電子部品でも日本は強さを発揮しています。

- 村田製作所:スマホに必ず入っているセラミックコンデンサで世界トップ。

- ローム:電源ICやパワー半導体で高い評価。

- 京セラ:電子部品や通信機器でグローバル展開。

これらは完成品として目立つ存在ではありませんが、世界中の製品の品質を裏から支えているのです。

自動車分野:パワー半導体の時代へ

そして今、世界が注目しているのが パワー半導体。電気を効率的に制御する技術で、EVやハイブリッド車に欠かせない部品です。

- 三菱電機、富士電機、ローム などがこの分野をリード。

- 特にシリコンカーバイド(SiC)や窒化ガリウム(GaN)といった次世代材料は、日本企業が得意とする領域。

つまり、自動車の電動化が進めば進むほど、日本のパワー半導体が世界で重要度を増していくのです。

まとめ:表舞台ではなくとも

たしかに、日本の半導体メーカーは「表の覇者」にはなれませんでした。NECや東芝がインテルやサムスンのような地位を築くことは叶わなかった。しかし、裏方として世界を支える力は今も健在であり、むしろ他国が簡単に真似できない分野で日本は生き残っています。

技術で勝っても政治で潰された。けれど、その技術は消えずに形を変えて生き続け、いまや「世界がなくては困るもの」になっている。これこそ、日本の底力ではないでしょうか。

📌 この記事のポイント

- 日本の半導体産業は完成品で敗れたが、素材・装置・部品で世界を支えている

- シリコンウエハーやフォトレジストは日本製が世界シェアトップ

- 東京エレクトロンやディスコは製造装置で不可欠な存在

- 自動車の電動化でパワー半導体の需要が拡大、日本企業が強みを発揮

コメント