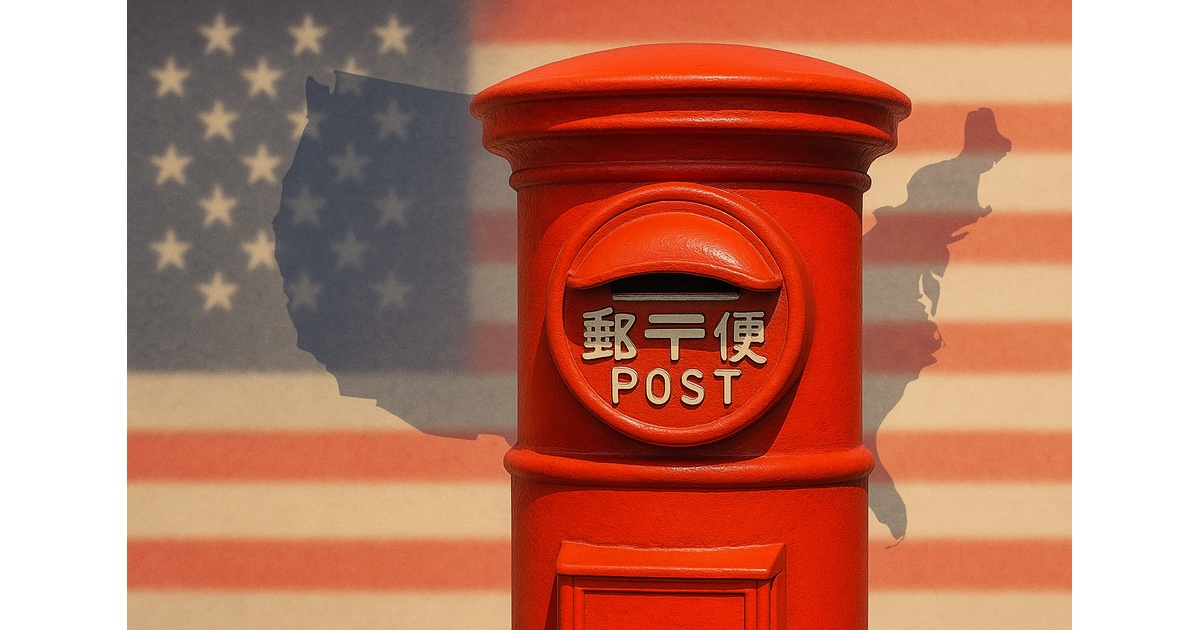

庶民にとってのメリット・デメリットと、アメリカの思惑

2005年、小泉純一郎首相のもとで大きな話題となった「郵政民営化」。

「改革の本丸だ!」と強く打ち出され、選挙でも圧勝。あのとき、日本中が“何かが大きく変わる”空気に包まれていました。

でも、あれから20年近くたった今、ふと考えてしまいます。

「結局、庶民の暮らしは良くなったの?」

「アメリカに言われたからやっただけじゃないの?」

「もっとやることあったんじゃ…?」

今回は、そんな素朴な疑問に立ち返って、郵政民営化をわかりやすく整理してみます。

郵政民営化の目的:表向きは「効率化と競争」

当時の小泉政権は、郵政事業(郵便・郵便貯金・簡易保険)を国が管理している状態を「非効率」と考えていました。

そこで、民営化によって以下を目指したと説明されていました。

- 🏦 郵便貯金・簡易保険の資金を市場で効率的に運用

- 📨 民間との競争でサービスを向上

- 💰 財政改革(公務員削減・税金節約)

- 🌐 経済のグローバル化

実際、郵便局は4社に分社化され、「ゆうちょ銀行」や「かんぽ生命」が誕生しました。国営から民間へと形を変えたのです。

一応あった「良くなった」と言われる点

- 📦 サービスの多様化

レターパックやゆうパケットなど、新しいサービスが登場し、ネット通販の普及と重なって宅配の利便性は上がりました。 - 🏧 ATM・金融サービスの拡充

ゆうちょ銀行として民間並みの投資信託やローンが導入され、ATMの利便性も高まりました。 - 🤝 地域との連携強化

一部では郵便局ネットワークを活かした地域金融との連携ファンドも生まれました。

こうした点は当時、「民営化でサービス向上」としてPRされていました。

でも庶民にとっての実感は…正直、薄い

多くの人にとって、民営化で生活が劇的に便利になったという実感はあまりありませんでした。

- 郵便料金が大きく下がったわけでもない

- 地方では郵便局の統廃合が進み、不便になったケースも

- 手数料が増え、「昔の方がよかった」と感じる声も

つまり、「メリット」は存在したものの、それは生活の中でハッキリ実感できるレベルではなかったというのが実情です。

そして見逃せない、アメリカからの圧力

郵政民営化の裏側には、実はアメリカの強い要請がありました。

1990年代からアメリカ政府は「年次改革要望書」を通じ、日本に市場開放・規制緩和を迫ってきました。その中には、郵政事業の民営化も明記されていたのです。

なぜアメリカがそこまでこだわったのか?

理由は簡単です。郵便貯金と簡易保険には、約340兆円という世界最大級の資金が眠っていたから。

この資金を日本国内の財投ではなく、国際金融市場に流し込み、自国の金融機関が参入できるようにしたかった──つまり、自国の利益のためです。

小泉政権はこの流れに乗り、「構造改革」という名でアメリカの要求に応える政策を実行しました。国内向けには「改革」、対外的には「Yes, America」。これが実態でした。

本来やるべき課題は他にあったのでは?

当時の日本には、少子高齢化への対応、地方の産業立て直し、社会保障制度の改革など、もっと地に足のついた課題が山積みでした。

それにもかかわらず、政治のエネルギーは「郵政民営化」に集中。

庶民から見れば、「アメリカに言われたからやった政策」に見えても仕方ありません。

まとめ:庶民の暮らしより、“外の顔”を優先した改革

郵政民営化は、確かに一部の効率化や新サービスを生みました。

しかし、庶民の暮らしに目に見える恩恵があったかといえば、答えは「限定的」。

むしろ、アメリカの圧力と政治的なパフォーマンスが大きく影響した政策だったといえるでしょう。

「結局、誰のための改革だったのか?」

── この問いは、今でも多くの国民が抱いている疑問です。

✍️ 編集後記

政治や経済の話というと難しくなりがちですが、こういうテーマこそ「庶民の目線」で振り返ることが大切です。

派手なスローガンや国際関係の裏で、私たちの暮らしに何が起きたのか──それを自分の言葉で考えることが、これからの社会を見通すヒントになるのだと思います。

コメント